En 1960, John Steinbeck entreprend un grand voyage à travers les États-Unis, accompagné de son chien Charley. Il sillonne les villes, les campagnes, les motels et les stations-service pour reprendre le pouls de son pays et comprendre ce qu’il est devenu. De cette traversée naît un livre : Voyage avec Charley.

Son constat est alarmant : les signes d’appartenance locale s’effacent, remplacés par une uniformité rampante. Les accents se fondent, les enseignes se ressemblent, les paysages s’aplanissent. Steinbeck perçoit dans cette standardisation du langage, des visages, des lieux, une perte culturelle profonde : “I wonder why progress looks so much like destruction” écrit-il.

Et ce qu’il observait dans l’Amérique des années 60 semble aujourd’hui s’être confirmé à certains égards, et étendu à bien d’autres domaines, y compris au branding. Le territoire, comme les marques, se lisse, visuellement, culturellement, symboliquement.

Ces dernières années, elles ont adopté une esthétique devenue dominante : le blanding. Derrière ce mot-valise (bland + branding), une recette bien connue : typographie sans empattement, logo en majuscules, noir ou monochrome, suppression des signes distinctifs. Une stratégie visuelle pensée pour l’ère numérique, d’abord portée par la tech, puis reprise par la mode et d’autres industries. Un minimalisme uniforme… au prix de leur singularité et de leur ADN. En témoigne une étude de l’agence Collins, sur 100 logos de marques DTC lancées depuis 2015, 70 % sont jugés “visuellement interchangeables” par les consommateurs.

Mais les lignes bougent. Depuis 2022, un mouvement inverse s’amorce. De plus en plus d’acteurs rejouent leur histoire, dans l’image comme dans le récit. Et même ceux qui se lancent aujourd’hui le font parfois en inventant une histoire de toute pièce. Un retour en arrière qui fait parler… et surtout qui plait.

On vous raconte tout ça, version Stéphane Bern du branding.

𝐿'𝐴𝑁𝐴𝐿𝑌𝑆𝐸

En quoi miser sur le passé peut-être porteur pour les différentes industries ?

UNE AUGMENTATION DES VENTES

Dans un marché saturé, où l’attention est volatile, la mémoire devient un levier économique direct. Le rétro fait vendre, plus et plus cher. Un sondage UserTesting / Talker Research (février 2025, 2 000 adultes US) révèle que 71 % des consommateurs achèteraient plus volontiers auprès d’une marque qui évoque leur nostalgie d’enfance, et qu’ils seraient prêts à payer en moyenne 32 % de plus pour des produits liés à leurs souvenirs.

UN ATTACHEMENT EMOTIONNEL PUISSANT

L’objectif derrière cette mouvance : capitaliser sur l'héritage, réactiver une mémoire collective, renforcer une identité perçue comme authentique, et jouer la carte de la nostalgie culturelle. La psychologie de la nostalgie a démontré ses effets : elle stimule le bien-être, la familiarité, la confiance, et renforce la fidélité. « Cela renvoie le consommateur vers sa jeunesse, vers le bon vieux temps. Toutes ces choses sont très thérapeutiques. Elles nous aident tout simplement à décompresser ». explique Purvi Shah, maîtresse de conférences à l'Ecole de commerce de l'Institut polytechnique de Worcester. Et ce d’autant plus dans un contexte d’incertitude collective. D’où le succès des slogans politiques mobilisateurs qui jouent sur ce sentiment de perte : “Make America Great Again” pour n’en citer qu’un.

UN SIGNE DE QUALITÉ ET DE FIABILITÉ

Les marques qui s’appuient sur leur histoire bénéficient d’un effet de crédibilité immédiat. Dans un marché saturé de nouveautés éphémères, l’héritage devient un gage de durabilité et de sérieux. Selon une étude Edelman Trust Barometer (2023), 67 % des consommateurs mondiaux déclarent avoir davantage confiance dans une marque installée depuis longtemps que dans une nouvelle marque, même si cette dernière est plus innovante.

DES RÉFÉRENCES QUI SÉDUISENT LES JEUNES

Et oui ! La nostalgie fonctionne aussi comme code culturel actif. Selon une étude Spiralytics (décembre 2022), 80 % des jeunes recherchent des marques qui résonnent avec leur nostalgie. Et selon GWI, 37 % des 16–24 ans déclarent ressentir de la nostalgie pour les années 90… même s’ils ne les ont pas vécues. On parle alors de ‘fauxtalgia’. Les Millennials et Gen Z s’approprient donc des références d’époques passées comme un langage générationnel, une clé d’identification, et un signal de ralliement sur les réseaux sociaux. “Ok boomer”… est-il en passe de venir cool ?

𝐿𝐸𝑆 𝐸𝑋𝐸𝑀𝑃𝐿𝐸𝑆

Comment les marques rejouent leur passé ?

RETOUR À DES LOGOS HISTORIQUES

Après une décennie de logos lissés, uniformisés, minimalistes, les grandes maisons de luxe réactivent aujourd’hui leurs anciens signes graphiques, plus chargés d’histoire, de personnalité et d’émotion. Un mouvement qui coïncide souvent avec l’arrivée de nouvelles directions artistiques, annonçant de véritables changements d’ère.

Chez Dior, exit le sans-serif austère popularisé par Maria Grazia Chiuri. Dès son premier défilé au printemps, Jonathan Anderson exhume un ancien logo à empattements, en minuscules, directement puisé dans les archives. Une manière d’inscrire sa vision dans la continuité patrimoniale.

En 2023, Daniel Lee réintroduit le chevalier équestre de 1901, abandonné lors du rebranding de 2018. Son retour, accompagné d’une typographie à empattements conçue avec Peter Saville, reconnecte la maison à son imaginaire britannique et à son récit fondateur. Désormais, l’emblème s’impose partout : campagnes, accessoires, bijoux… jusqu’à trôner seul sur la photo de profil Instagram. Bref, après un court exil, le chevalier a retrouvé son destrier, et sa fonction première : dire qui est Burberry.

Le phénomène dépasse le luxe. Dans le streetwear, Adidas officialise en 2025 le retour du Trèfle (Trefoil), né en 1972 puis remplacé dans les années 1990 par le logo Performance aux trois bandes obliques. Longtemps réservé à la ligne Originals, il est décidé en 2025 que deviennent le deuxième logo officiel de la marque, jusque dans certaines collections sportives. Un choix stratégique : ce symbole patrimonial résonne fortement auprès de la Gen Z, devenu un code générationnel et culturel. Il suffit de voir la nouvelle ambassadrice Angèle poser sur Instagram avec la nouvelle collection abordant les deux logos pour saisir la portée de ce retour très hot !

Dans la food, un cas récent montre même qu’un changement de logo peut devenir un affaire d’Etat. Il y a quelques jours Cracker Barrel dévoile un logo minimaliste. Résultat ? Scandale. Conservateurs outrés, critiques politiques, tweets en furie… jusqu’à l’intervention publique de Donald Trump, qui exhorte la marque à revenir à son logo d’origine, et obtient gain de cause. La chaîne annule le rebranding en quelques jours. Une volte-face spectaculaire, même en bourse où la marque “a bondi de 6,7 % après l’annonce du retour au logo traditionnel”.

Allo Charles III, tu peux faire quelque chose pour Jaguar ?

RÉÉDITIONS DE PRODUITS SIGLÉS

De nombreuses marques rééditent le temps d’une capsule ou d’une édition limitée, d’anciennes collections emblématiques. Dans les friperies, sur Pinterest ou TikTok, les logos et pièces d’archives circulent, se collectionnent, se commentent. Ils deviennent objets de culte et alimentent un désir communautaire autour du fameux If you know, you know. Face à ce succès viral spontané, les marques suivent et capitalisent de plus en plus sur la tendance, et re-fabriquent ces pièces d’origine.

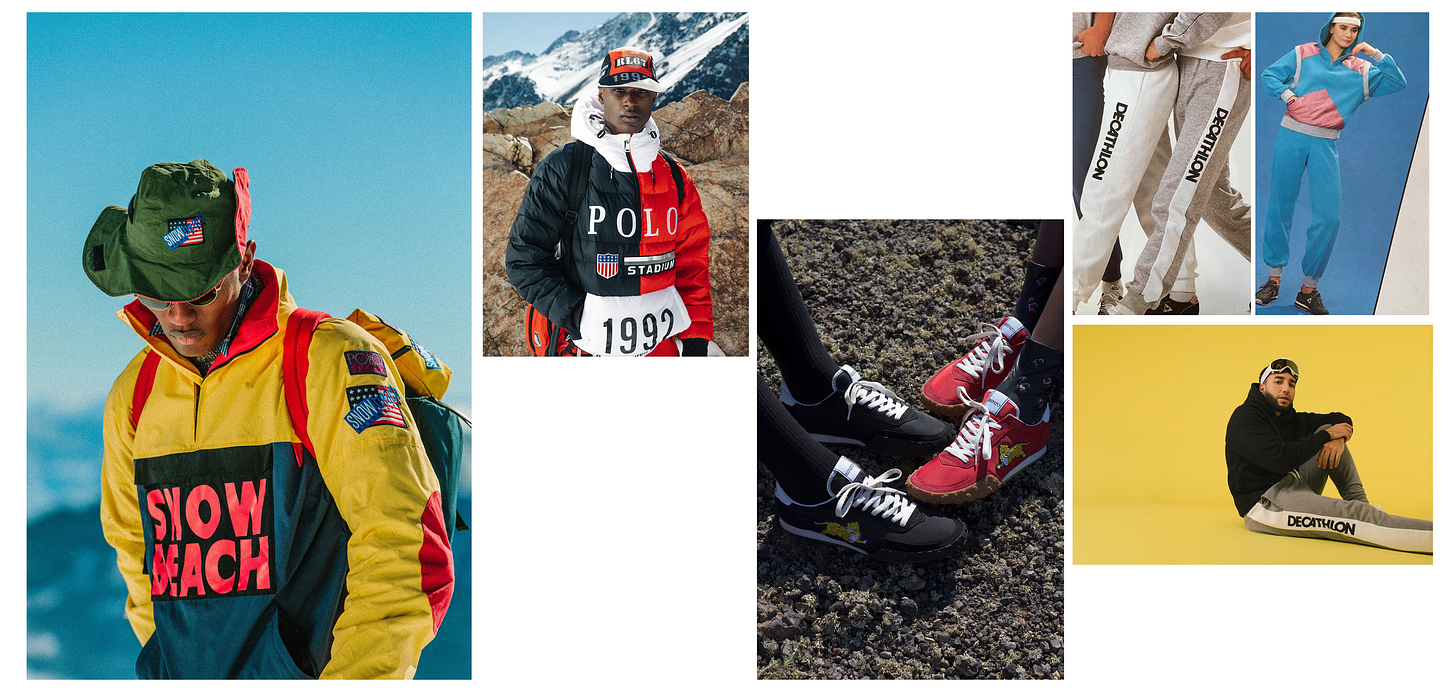

Ralph Lauren a relancé ses capsules cultes Stadium (1992) et Snow Beach (1993), rendues iconiques par la culture hip-hop. Résultat : toutes out of stock dès la mise en ligne.

À l’été 2023, Décathlon publie sur X le visuel d’un jogging siglé de son catalogue 1985. Clin d’œil vintage qui aurait pu rester anecdotique… jusqu’à ce qu’un internaute demande comment obtenir la collection. Réponse du community manager : « 10 000 retweets et on le ressort ». Le seuil est atteint en moins de quatre heures. Le jour du lancement, la ruée est telle que le site plante en moins de 30 secondes.

Et on pourrait encore en citer des centaines : Adidas et la Stan Smith de 1964, la tong Tradicional de 1962 chez Havaianas, le sac Mailbox de 1972 chez Coach, le sweatshirt « logoté » Coca-Cola de 1986 chez Tommy Hilfiger, la collection pop art de 1991 chez Versace… « L’appétence du moment pour le vintage a aidé l’émergence de sites de seconde main, comme Vestiaire Collective. Or, les marques ne veulent pas rester spectatrices de cette tendance : normal qu’elles aussi se mettent à faire du vieux », explique Gachoucha Kretz, professeure en marketing de la mode à HEC, dans un article pour le Monde.

Dans ce contexte, les rééditions d’archives, souvent lancées en séries ultra-limitées, se muent en marqueurs de rareté et en accélérateurs de désir collectif. Pour certains, elles deviennent même un ticket vers un petit pactole, ces pièces pouvant se revendre jusqu’à dix fois leur prix d’origine.

Certaines marques vont encore plus loin en misant sur les véritables originaux. Lors de la réouverture de sa boutique du Marais à Paris, Lacoste a ainsi aménagé un corner dédié aux archives. On y trouve une sélection de pièces vintage choisies par l’artiste multidisciplinaire Julien Boudet. « Son regard pointu sur la mode et sa passion pour Lacoste l’ont conduit à sélectionner des pièces ayant marqué l’histoire de la marque au Crocodile, capables de séduire les passionnés de mode en quête de pièces collector », expliquait le communiqué. La boucle est bouclée.

ARCHIVES, MUSÉES ET HISTORIENS DE MARQUE

Des marques comme Dormeuil s’appuient sur leur histoire comme sur un véritable levier de storytelling et de différenciation sur leur marché. Cette filiation s’incarne d’abord dans leur identité visuelle. Ici, pas de table rase : lors de son rebranding en 2021, la maison a choisi de conserver son blason - simplifié - ainsi que la date de sa fondation, rappel qui se prolonge jusque dans l’identifiant de son compte Instagram : @dormeuil1842. “

Les archives occupent également une place centrale dans la stratégie de communication de la maison. Si, comme nous, vous avez la chance de visiter leur showroom, vous pourrez y découvrir de précieux livres d’époque référençant leurs tissus. Plus accessibles au commun des mortels, les archives se dévoilent aussi sur Instagram. Ce dispositif, nous confie Victor Dormeuil, séduit particulièrement une audience jeune (la majorité de ses abonnés ayant moins de 40 ans) sensible à l’esthétique rétro, aux publicités d’époque et à l’authenticité d’un héritage. Alors abonnez-vous : car nombreuses sont les histoires autour de cette maison qui peut se targuer d’avoir pour tagline dans un ouvrage qui lui est consacré : « Quand l’histoire d’un tissu se confond avec le tissu de l’histoire. » Alors, c’est pour quand la série Dormeuil Histoire sur Netflix ?

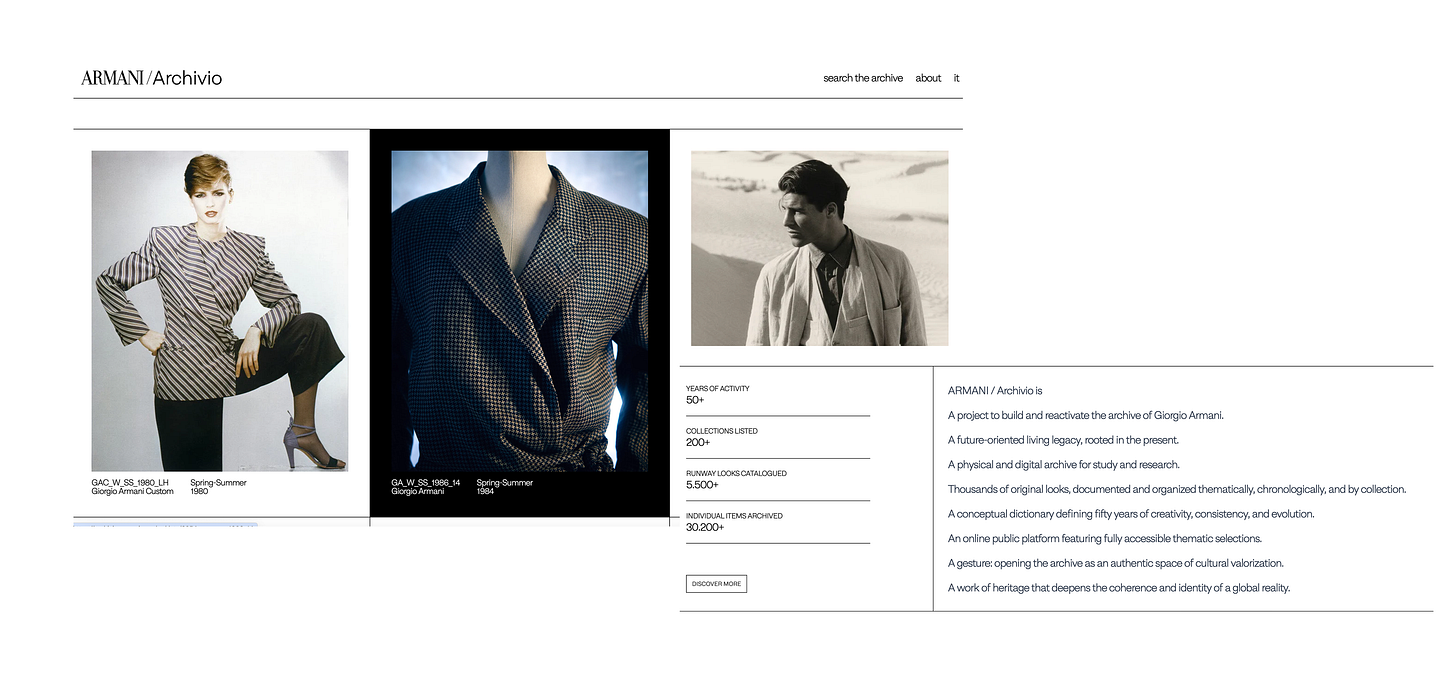

Dans cette même mouvance, d’autres maisons choisissent d’ouvrir leurs archives au plus grand nombre de manière digitale. Armani, par exemple, propose désormais d’explorer en ligne plus de 50 ans de création : plus de 200 collections, 5 500 silhouettes de défilés et 30 200 documents accessibles depuis chez soi. Un travail spectaculaire que cette bibliothèque patrimoniale devenue virtuelle, où chaque passionné peut plonger dans l’univers Armani comme dans une encyclopédie vivante de la mode contemporaine. Bon, on va peut-être remettre à plus tard notre digital détox …

Certaines marques iconiques vont même jusqu’à ouvrir leur propre musée, cette fois ci in real life : une façon de transformer leur patrimoine en expérience immersive. Par exemple, le IKEA Museum (Älmhult, Suède) est situé sur le site du tout premier magasin de 1958. Reconstitutions entières d’intérieurs Ikea par décennies (50s, 70s, 90s…), où les visiteurs peuvent littéralement “entrer” dans un catalogue d’époque. Un exemple de comment transformer une histoire commerciale en mémoire culturelle collective… jusqu’à l’histoire des fameuses IKEA meatballs.

Un métier que j’ai découvert en écrivant cet article est celui d’historien de marque, directement intégré au sein des entreprises. Chez Levi’s, c’est Tracey Panek qui joue ce rôle : gardienne des pièces d’archives, elle documente, authentifie et raconte à travers elles l’histoire de la marque. Ses interventions vont des expositions aux vidéos sur les réseaux sociaux, en passant par l’accompagnement des designers qui puisent dans les archives pour rééditer des modèles. Pour les 150 ans du 501, elle guidait ainsi une expo où chaque jean devenait un témoin de l’histoire sociale : mineurs, cowboys, rockers, hippies, rappeurs… Toute la culture d’un siècle cousue dans une seule coupe.

Comme le rappelle The Best Marketing Newsletter Ever, s’appuyer sur ces brand historians (ou bien des fans passionnés) permet d’éviter que la nostalgie ne se réduise à un raccourci paresseux en flattant la mémoire collective sans profondeur.

RECOURS AUX CODES ET ESTHÉTIQUE D’ÉPOQUE

D’autres acteurs reprennent des codes et une esthétique d’époque, c’est le cas de marques d’alcool comme Festif Liquer qui s’inspire de visuels de la fin des années 20 ou encore Giorgio Armani qui a tourné sa dernière campagne en format VHS lo-fi, capitalisant sur l’aura nostalgique d’un médium disparu.

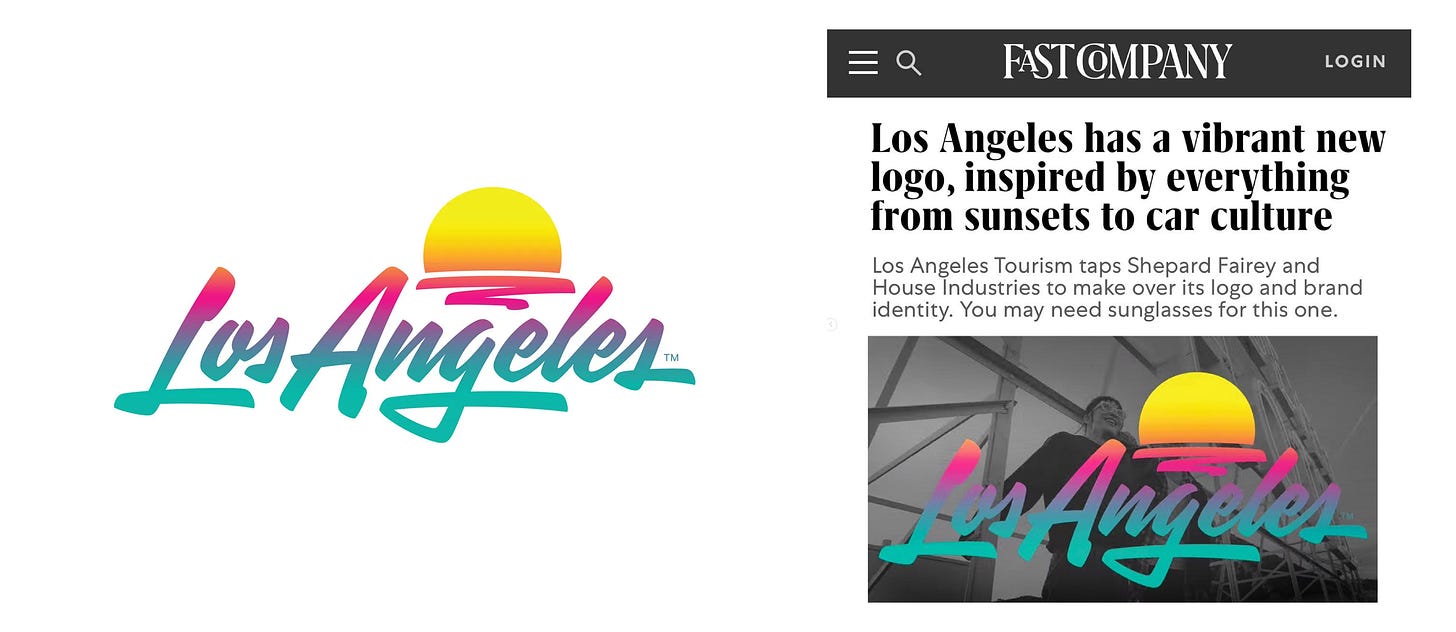

Cette logique dépasse le champ commercial pour toucher aussi les identités territoriales. En 2023, la ville de Los Angeles a dévoilé un nouveau logo touristique. Loin d’un design institutionnel, elle a choisi un script rétro inspiré des enseignes peintes à la main, des T-shirts Ocean Pacific ou encore de la culture surf et skate Dogtown. Avec ses couleurs de coucher de soleil californien, ce logo évoque les vacances VHS, les néons défraîchis et un imaginaire 80s mythologique. Un revival parfaitement maîtrisé, pensé d’abord pour séduire les touristes millennials et Gen Z, nous indique le brief.

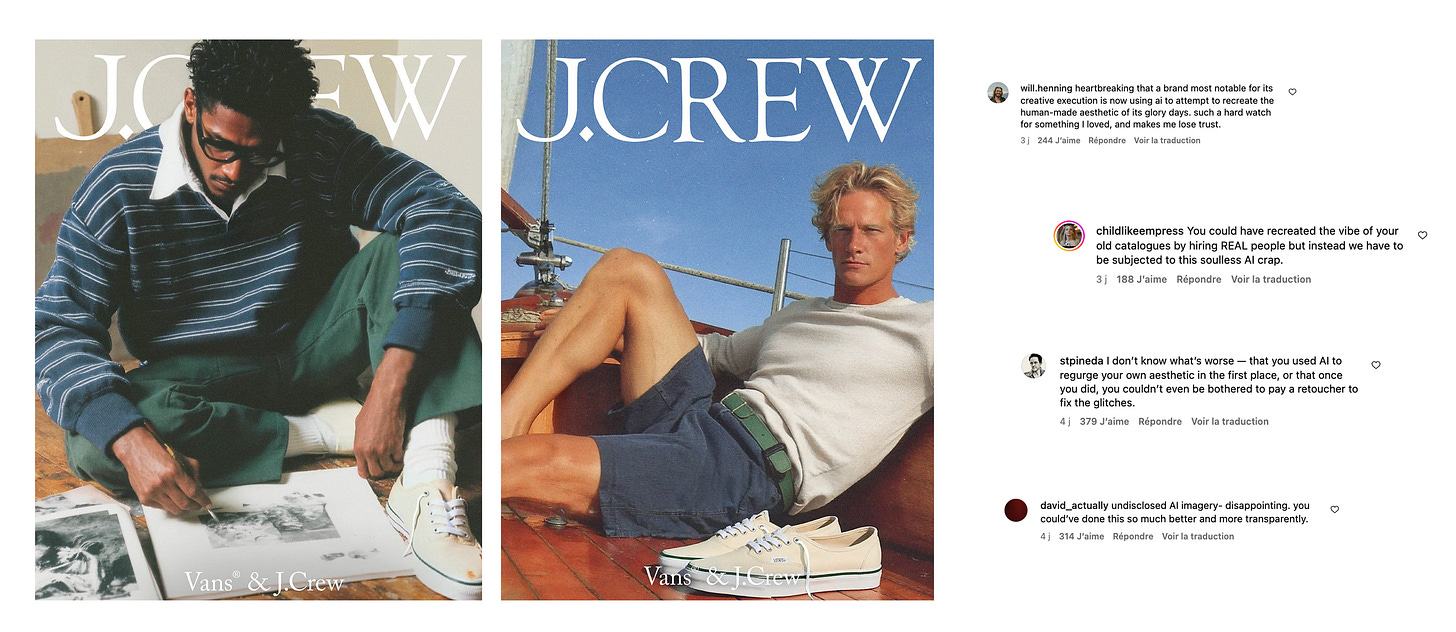

Mais attention l’exercice peut déraper. J.Crew en a fait les frais. La marque a diffusé sur Instagram des visuels au look 80s, pastichant ses anciens catalogues. Problème : ces images étaient en réalité générées par IA, sans avertissement. Les internautes ont vite repéré des anomalies : détails étranges, vêtements inexistants sur le site, et les critiques ne se sont pas fait attendre :

“You could have recreated the vibe of your old catalogues by hiring REAL people, but instead we have to be subjected to this soulless AI crap.”

Moralité : la nostalgie ne fonctionne que si elle repose sur une authenticité perceptible. Le faux rétro ou l’IA non assumée risquent de briser la confiance et de transformer la nostalgie en rejet.

INVENTION DE SIGNES ANCIENS

Et pour les nouvelles marques qui n’ont pas d’héritage ? Pas de problème! Comme l’écrit Elisabeth Goodspeed, “Heritage design may be art history without footnotes, but consumers, it seems, are less concerned with the authenticity of a brand’s legacy than the feelings of nostalgia and reliability that such narratives evoke.” Autrement dit : peu importe que l’héritage soit vrai, tant qu’il ressemble à un passé rassurant.

Aimé Leon Dore, par exemple, s’approprie les codes du sportswear rétro, du tailoring vintage et de l’Americana des années 80 pour construire l’image d’une maison déjà patrimoniale, comme si elle existait depuis toujours dans l’album photo de la culture new-yorkaise… bien qu’elle soit née en 2014.

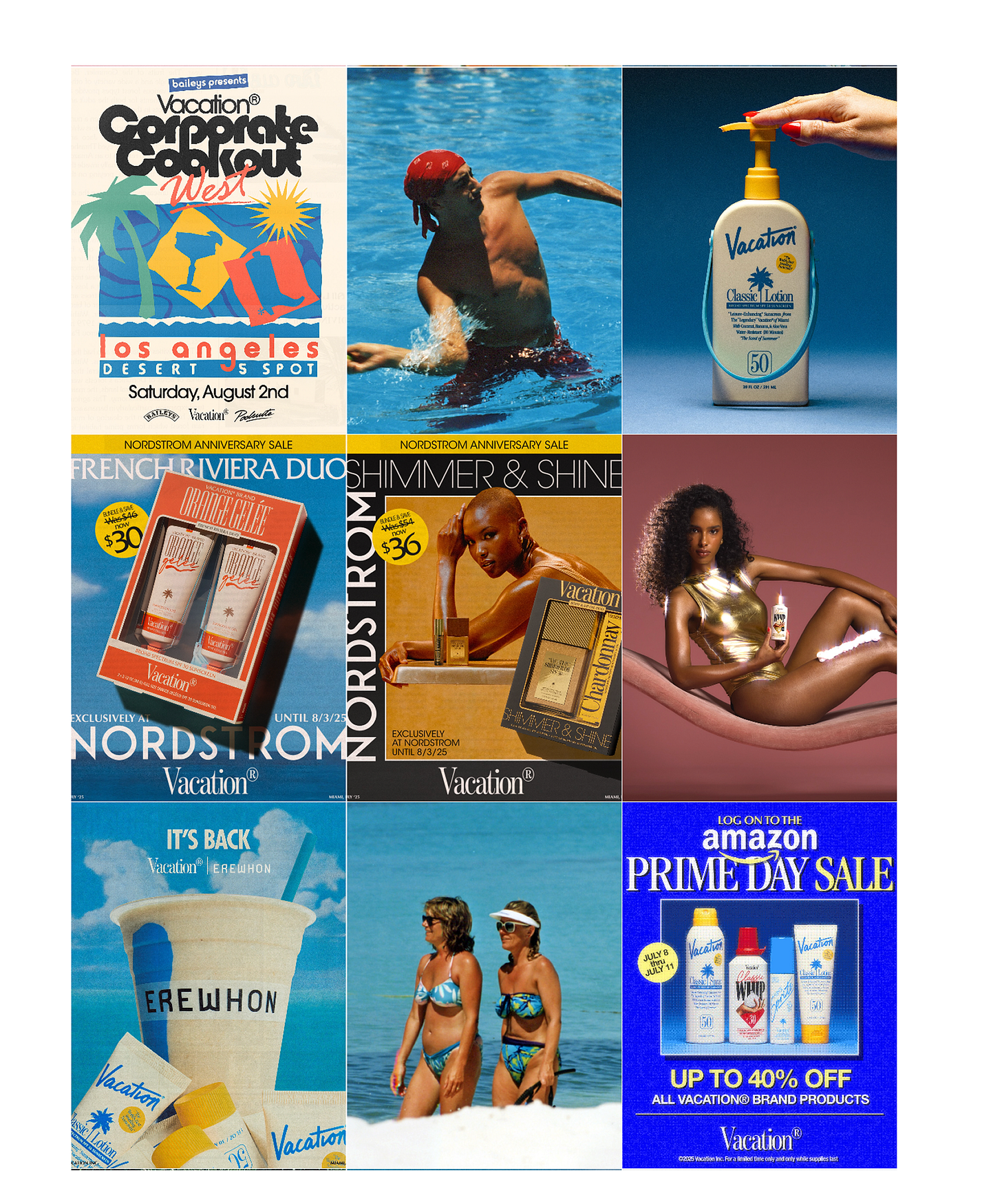

Vacation, la marque de crème solaire américaine, joue quand à elle à fond la carte du pastiche 80s : packagings pastel, slogans absurdes, typographies cursives et publicités façon VHS granuleuse. Tout est faux, et c’est ce qui fonctionne : l’univers est cohérent, drôle, hyper-référencé. En cultivant une esthétique nostalgique radicale, Vacation crée une patine patrimoniale artificielle… mais émotionnellement efficace. La marque n’imite pas le passé, elle le réinvente comme décor fictionnel partagé.

Dans l’industrie des alcools, Elisabeth Goodspeed relève combien cette “patine du passé” est monnaie courante : typographies art déco, bouteilles à l’ancienne pour les vins de fruits ou les eaux-de-vie de Balholm. L’authenticité historique importe peu : l’effet de style rétro suffit à générer un imaginaire de qualité, de savoir-faire et de fiabilité.

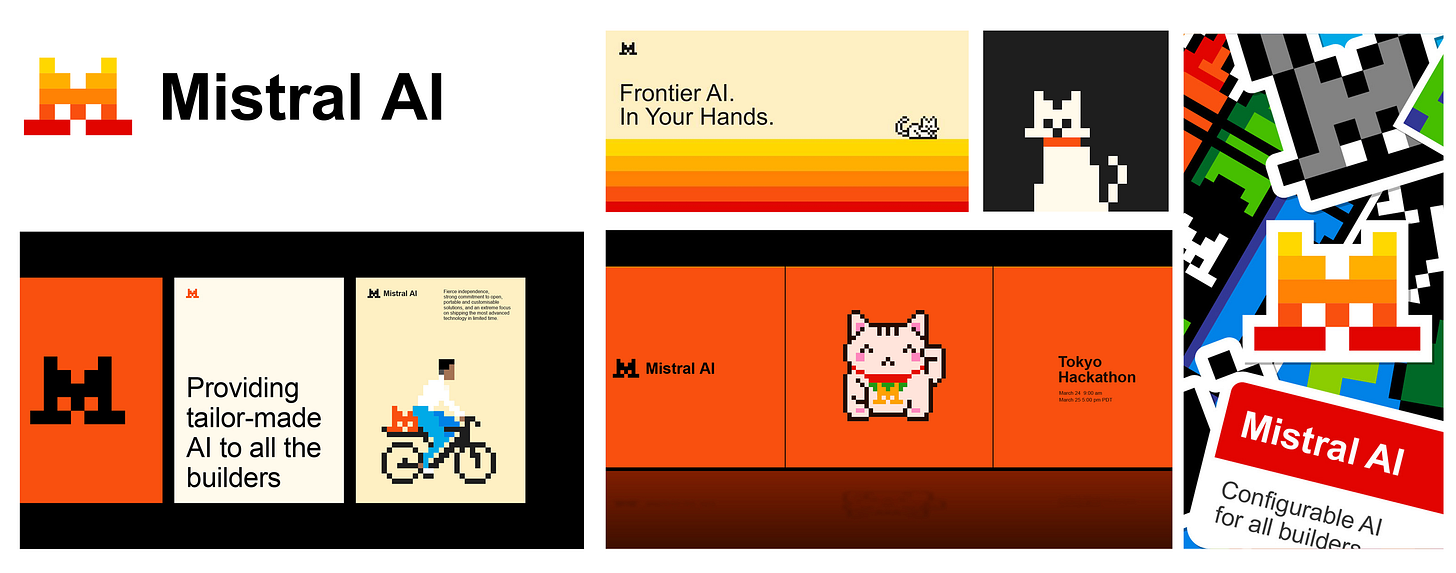

Dans la tech aussi cette stratégie s’infiltre. Le logo de Mistral AI, en pixel art 8-bit, fait écho aux débuts de l’informatique et aux premiers jeux vidéo. Ce choix, à rebours des codes aseptisés de la Big Tech, évoque un âge pionnier, plus libre, plus artisanal. Il suggère une IA plus humaine, complice, alternative. Ce pixel, loin d’être un simple effet visuel, devient un code culturel fort : il parle aux early adopters, aux nostalgiques des débuts d’internet, aux “geeks” en quête d’un contre-modèle.

POUR CONCLURE

Je voudrais terminer en (re)citant Elisabeth Goodspeed (je recommande d’ailleurs vivement son article sur le sujet). Elle démontre dans ce dernier que le retour au passé des marques est rarement 100% fidèle : il s’agit souvent d’une fiction recomposée. Elle prend l’exemple du rebranding de Burger King par Jones Knowles Ritchie : présenté globalement comme un “throwback” du logo de 1969, il n’était en réalité jamais pensé comme un hommage. L’identité reposait sur un mash-up, croisant plusieurs époques et styles.

Elle cite alors le concept de “Strange Historicism” de son ami Michael Diaz-Griffith : une histoire brouillée, où l’authentique et le faux cohabitent sans hiérarchie. La nostalgie n’est plus un retour en arrière, mais un matériau vivant qui façonne de nouvelles mémoires hybrides. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui. La Gen Z ne ressuscite pas le passé, elle l’édite et le remix pour en faire son présent.

La campagne Gap “Better in Denim” (Automne 2025) en est une parfaite illustration. Visuellement, elle convoque l’esthétique Y2K (jeans taille basse, chorégraphies MTV, titre Milkshake de Kelis), mais ce n’est pas une copie fidèle : plutôt un remix stylisé. Portée par le girl group KATSEYE, elle offre une version fantasmée et condensée du début des années 2000, résolument contemporaine.

Ainsi la nostalgie peut être ainsi une béquille commerciale paresseuse … ou un formidable terrain de jeu créatif. Les marques sont prévenues : on les attend au tournant.

𝐿𝐴 𝑅𝑈𝐵𝑅𝐼𝑄𝑈𝐸 '𝐼𝑀𝐴𝐺𝐸 𝐶𝐻𝑂𝐼𝑆𝐼𝐸'

Avec Western Mechanics, Alex Prager revisite la peinture d’histoire façon Géricault ou Delacroix… mais en version Americana pop : drapeau US, globe terrestre, sous-vêtements qui sèchent au vent. Dans ce chaos savamment orchestré, les corps s’entrelacent, oscillant entre drame et comédie. Comme souvent chez Prager, le passé et le présent s’écrasent l’un sur l’autre, le sublime héroïque de la peinture classique rencontre les clichés du quotidien américain contemporain. Résultat : une histoire recomposée, à la fois familière et artificielle, où l’ironie sert de miroir à notre époque.

Je m'appelle Marine Aubenas, et dans Indice Insights, la newsletter bi-mensuelle de Studio Indice, je décrypte les tendances et dynamiques qui traversent la culture, les marques et les usages contemporains.

Observer. Comprendre. Partager. C’est ce qui me guide à chaque édition.